4天暴跌近50%,东方通6万股东深陷泥潭

自4月15日以来,东方通股民非常郁闷,截至2025年4月18日收盘,东方通在4个交易日内累计跌幅达50.3%,换手率达72.61%。

东方通股价“雪崩”源于4月14日晚间公司的一份公告,公告显示,东方通因"定期报告等财务数据存在虚假记载"被中国证监会立案调查。目前尚不清楚证监会本次立案调查剑指何方,不过,从公开信息来看,这场危机的导火索或可追溯至2022年财报季。

迷雾重重

当时东方通因全资子公司泰策科技确认的两个临沂临港项目收入存在重大不确定性,被北京证监局认定收入确认依据不充分,违反《企业会计准则第14号——收入》第五条规定。2024年4月30日发布的会计差错更正公告显示,公司调减了2022年度营业收入1.17亿元,直接导致净利润从盈利5921万元修正为亏损3937万元,盈亏性质彻底逆转。

然而东方通的问题可能还不止于此。2025年4月14日的立案告知书揭示问题的严重性远超市场预期——从单纯的会计差错,升级为涉嫌系统性财务造假。若最终调查结果触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.5.1条规定的重大违法强制退市情形,东方通或将步乐视网等公司后尘,面临强制摘牌的命运。

翻阅更正后的定期报告,东方通的经营图景愈发暗淡。2022年总资产从29.49亿元下修至28.51亿元,归母净资产从24.26亿元降至23.28亿元。更为刺目的是,调整后的2022年第四季度营业收入从6.11亿元骤降至4.95亿元,归母净利润从盈利2.4亿元修正为1.41亿元,显示公司核心业务存在严重季节性调节的嫌疑。

这种惯性延续至2023年。更正后的2023年一季报显示,公司总资产从27.83亿元下修至26.85亿元,归母净资产从23.38亿元降至22.39亿元。半年报调整幅度更为惊人:营业收入维持1.46亿元不变,但归母净利润从亏损1.8亿元扩大至1.76亿元,基本每股收益从-0.39元修正为-0.38元,亏损幅度全面扩大。

值得注意的是,2024年12月审计机构北京德皓国际会计师事务所因执业东方通2023年年报时,在风险评估等四项程序中违规,被北京证监局出具警示函。这表明公司财务问题可能并非孤立事件,而是审计失效与内控失守的系统性失守。

股民困境

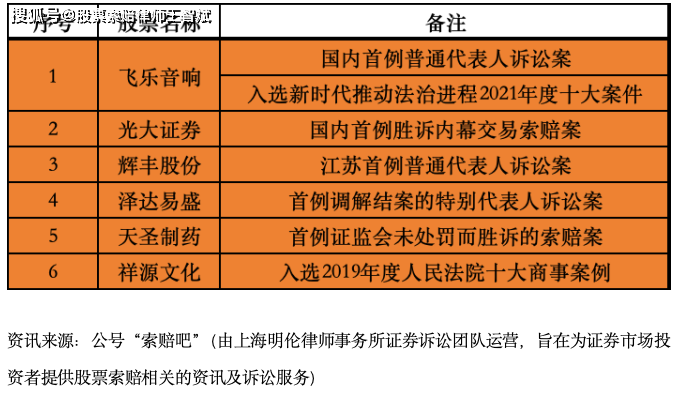

"两天亏掉两年工资"成为不少股民目前状况的真实写照。根据我们初步判断,在截至2025年4月14日持股的投资者,或有机会通过司法途径主张民事赔偿。投资者可在微信公号“索赔吧”中办理后续事宜。

历史数据显示,东方通2024年1月22日发布的业绩预告虽显示营收预增30%-46%,但归母净利润亏损4.32亿-5.37亿元,亏损幅度较上年收窄。这种"增收不增利"的矛盾格局,叠加此次立案冲击,令市场对其基本面产生根本性质疑。

东方通的困境恰是创业板注册制改革深化的缩影。自2020年创业板改革并试点注册制以来,已有10余家公司因财务造假等重大违法被强制退市。业内人士指出,东方通若最终被认定存在虚假陈述行为,其在中间件领域的技术优势恐难以抵消财务失信带来的系统性风险。

当前投资者最关注的强制退市风险,需等待证监会调查结论落地。根据现行规则,若公司存在欺诈发行、重大信息披露违法等情形,且触及终止上市标准,将启动强制退市程序。对于持有这类问题股的投资者而言,时间成本与维权成本的双重考验才刚刚开始。

从本土中间件市场冠军到站在退市边缘,东方通的跌落轨迹警示资本市场参与者:财务真实性是上市公司生命线。对于6万余名股东而言,当前最重要的是保存好交易记录,关注证监会调查进展,通过合法途径维护自身权益。这场资本市场的信任危机,或许将成为推动A股优胜劣汰机制成熟的又一典型案例。